《社戏》教案

《社戏》教案锦集十篇

作为一名为他人授业解惑的教育工作者,总不可避免地需要编写教案,借助教案可以有效提升自己的教学能力。如何把教案做到重点突出呢?下面是小编整理的《社戏》教案10篇,希望能够帮助到大家。

《社戏》教案 篇1教学目标:

1.感受平桥村大人孩子的好客友好的态度,学习体验人性美,进一步认识纯美的孩子世界。

2.学习文章中多层次景物描写的方法,理解景物描写的作用。

教学重点、难点:

重点:体验到平桥村大人孩子的纯净的人性美。

难点:文中景物描写的作用。

教学方法:

问题导读法;合作探究法;集体讨论法。

教学过程:

一、指导预习

本篇文章比较长,45分钟很难完成教学任务,所以课前应利用15分钟指导预习,帮助学生解决生字词和熟悉文本。

1.生词注音掌握。

篙(ɡāo) 潺(chán) 蕴藻(yùn zǎo) 惮(dàn) 怠(dài)慢

踱(duó) 归省(xǐng) 行辈(hánɡ) 凫水(fú) 纠葛(gé)

棹(zhào) 撺掇(cuān duo) 踊跃(yǒnɡ) 家眷(jiàn) 船楫(jí)

2.词语释义掌握。

撺掇:从旁鼓动人做某事。

踊跃:①跳跃。②形容情绪热烈,争先恐后。

弥散:弥漫消散。

自失:(听得出神)忘了自己。

缥缈:隐隐约约,若有若无。通常写作“缥缈”或“飘渺”。

惮:怕,畏惧。

朦胧,在课文中指月光不明亮的样子。

模糊,指不分明、不清楚。

3.辨别字形并组词:

抵挡、底细;鱼钩、钓竿;挖掘、倔强;豆浆、木桨;竭力、揭示;陪伴、赔偿

二、整体感知课文

1.请一个学生朗读第一段

教师提问:“我”与平桥村机缘如何?如何介绍平桥村?为什么说平桥村是我的乐土?

重点解决第三个问题引出下一个环节的学习。教师归纳第三个问题的答案。平桥村是我的乐土是因为:“我”可以得到“优待”;“我”可以免念“秩秩斯干幽幽南山”。

2.全体学生速读第二段至文末,思考“我”得到了那些优待?感受平桥村人们的好客友好。

师生讨论归纳:(1)十几个少年可以减少工作来伴“我”游戏,大家去玩耍,钓了虾照例都归“我”吃;(2)白天已经看过戏了,夜里还再陪“我”去看戏;(3)六一公公专门送豆给“我”吃。

三、重点学习4到30小节

教师讲述:文中写“我”在平桥村第一盼望的是到赵庄看社戏,这一部分就是写看社戏的情节。这部分内容写了看戏前的波折、月下出航、船头看戏、归途偷豆等情节。

1.小组合作学习看戏前波折,整理波折和转机的具体内容及作用,在班上交流。

① 波折之一:叫不到船 ; ②波折之二:不准和别人一同去;

③转机之一:八叔的航船回来了; ④转机之二:少年们愿意和“我”一同去 ;

⑤波折之三:外婆对孩子们不放心; ⑥转机之三:双喜写保票保证不出事;

作用:这样叙写既突出了双喜等小伙伴的友爱、聪慧的品德,同时也显得文笔曲折,文意跌宕。

2.重点品读赏析月下出航的景物描写。

从“我的很重的心忽而轻松了”到“于是赵庄便真在眼前了”这五个自然段中,既写了景,也写了“我”的心情,课文是从哪几个方面来写景的?又是是怎样写“我”的心情的呢?

学生齐读10到14节

(1)方法指导:

接下来,进行品读摘录。请学生以“我发现 (可以是词、句、段)使用得好,好在 ,写出了 ……”进行评点,尽量做到精彩,不重复,可以进行必要的补充。

(2)课堂预设:

学生摘录的写景句可能有:

所见:①月色便朦胧在这水气里。②淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。③……渐望见依稀的赵庄……还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

所闻:①船底潺潺的水声……②而且似乎听到歌吹了……③那声音大概是横笛,宛转,悠扬……

所嗅:两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来。

所感:①我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。②但我还以为船慢。③……使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

(3)重点明确下列几个问题:

①“朦胧”在句子里作什么词用?“朦胧”原来是形容词,现在作动词。(下文中“模糊”也是这种用法。)

②为什么说连山像铁的兽脊似的踊跃向船尾跑去,这样写形象真切,突出了船行的快。

③“我”在航船去看戏途中产生过什么误认”写这些具有什么样的表现力量?

教师强调明确:“我”在航船去看戏途中曾产生过两点误认:一是把途中的“松柏林”误 认为赵庄,一是误把“渔火”误认为戏台上的灯火。心急才产生了误认,写这两点误认,既构成了情节的曲折,又进一步表现出“我”急欲去到赵庄,看到演戏的心情(误认 心急生误 两误曲折 更现心急)。

④为什么说笛声宛转悠扬,使“我”“沉静”,然而又“自失”起来呢?

“自失”是指“我”听得出神,忘了自己。这是因为被美丽的夜景陶醉而出神的缘故。

⑤这几段景物描写与“看社戏”有何关系?

这层优美清丽的自然环境的描写: a写出了农村夜景的清新;b写出了行船之快;c很好地烘托了“我”急于看到社戏的迫切心情,情与景有机的交融在一起。

并且夜航途中的如画景物,这优美江南水乡风光衬托着社戏,使“我”这次看戏更具有了独特的韵味;写出“我”急于到达赵庄看戏的心情,并由此产生两点误认,在曲折情节中为写赵庄看戏作好了充分的铺垫,积蓄了充足的气势(如画景物 衬托看戏 曲折铺垫 蓄足气势)。

(4)教师总结陈述:课文始终将情与景结合起来写,从而很好地突出了看戏的急切和兴奋的心情。(要求划出这些词语)“轻松”“舒展”,极言一旦实现愿望的兴奋。船飞一般地快,“但我却还以为船慢”,说明心情何等之急。通过“似乎”、“料想”、“也许”等词,写出了猜测的心理,表达了急于到达戏台的心情。“我”的心情从“沉静”到“自失”,那就因为被美丽的夜景陶醉而出神的缘故。“赵庄便真在眼前了”,一个“真”字,把儿童心理写得维妙维肖。课文写出了优美动人的夜景。同时又表达了儿童愉快迫切的心情。这种情与景 ……此处隐藏15731个字……到赵庄看社戏的全过程。主要写了哪几件事?并据此划分好这部分的层次。

明确:

第一层(5—9段): 戏前波折;

第二层(10—13段):月夜行船;

《社戏》教案 篇9教学构想:

通过学生在教师的引导下自主学习,对语言进行较为深入的把握,从各个语言的片段所共同营造的环境中,体味作者在其中所蕴涵的情感和意义。教师在对文本的对话中筛选一些必要信息来触动探究心理。

让学生在老师的引导下自己探讨这当中的作者感情上的触击点。做到和文本对话,而后,在此基础上,得出对全文的思想感情的总体理解。这其中引导学生从个别走向一般而共性认识的过程中,很可能有分歧的地方和时机,鼓励学生相互质疑达到学生之间的平等对话。

教学设计:

首先,让学生对课文进行较为全面的感性认识,达到初步了解的目的,为进一步体会文字打下基础。

其次,鼓励学生在通读全文的基础上对全文进行一个感性的评价。即说出自己最感兴趣、印象最深刻的语句,从而让学生有意识的去学会在文章的语言中找寻有价值的信息。

再次,激发。鼓励学生在文章中去寻找一些很富有价值的语句并加以分析和探讨,养成学生钻研文本的阅读习惯。

最后,引导学生设想作者的这些所谓的真挚感情是否延续到了现在,从而引导学生理解全文的思想感情的主线。

具体实施:

1铺垫课前播放歌曲《童年》。

说明:这样可以为学生的思维营造一个氛围,从而引发感性思维的活跃性。

2活动一:教师设计问题:人一生有很多阶段,而最让人体会深刻的往往是自己的童年,你是否有这样的感受和回忆呢?学生可以回答一些和文章相同的乐趣的事情。

说明:用此方法可以让学生非常自然的走进文章内容之中。并为寻找同样的感情触击点埋下一个伏笔也让让学生能自主的走进文体本身,避免了僵化的导入。

3活动二:设计问题:大家读了这篇文章后,你认为有那些语句你印象很深刻?让学生去文章中找一些关键的语言信息。很可能找到例如“我再也没有吃到这样好的豆”的语句。第二步让学生通过变换表达的方式“谁能用一个肯定语气的句子表达出这句话同样含义”学生可能答出“是我吃过最好的豆子、看过最好的戏”也就找出下一个活动的主题,也是进一步分析语言的感情蕴涵做引入。

说明:通过学生的活动,使学生走进文本让文本告诉他其中重要信息的关键所在。从而在一篇较长的文本中筛选最有用的信息,而初步把握住文本的感情走向。当然也能够训练学生的表达变换,达到一举多得的效果。

4活动三:引导学生找出变换表达的那句话中作者感情表达程度的重心在“最”字。提问:“同学还可以在文章中找到那些“我”认为“最”引起你关心的人或是物还有感受等等。找到就写在黑板上。比如说:“最好看”的戏、“最有刺激的游戏”偷豆、等等让学生自己在文本中寻找,并说出自己的理由,再引导学生更深一步的对文本的探究和体味。例如“最刺激的游戏”偷豆,“偷”字蕴涵的就不是平常意义上的不齿行为,而是一种纯真、一种人性的淳朴。例如还有如“最”让人陶醉的景色“月夜之中那种综合的感官所蕴涵的情致。可以让学生换一种感受试试看能不能表达出同样的效果。还有学生还能说出最能干的最聪明的、最高兴的最受欢迎的、最爱的东西、最最怕的、最担心的、最香的、最好的最美丽的等。

说明:用这样的方式是最直接深入文本让学生对话文本的有效手段之一。而且,避免了文章过长让学生失去了阅读的兴趣。而且让学生成为课堂的主人,自己做主、自我定位。真正让课堂成为探究激趣空间。

5讨论升华。活动四:教师设计引导问题:看来这些都是让“我”永远难以忘记的,一个最字就把人生最美的勾画的淋漓尽致。也就难怪“我”会说“这是我一生中最好吃的豆子最好看的戏,那同学们想想现在看来现在已经长大成人的“我”还能有同样的快乐吗?”学生讨论。得出结论。不会了。向学生提问:为什么。答案开放,不一定统一。但引导学生思考:真的是童年的豆子太好吃、或者是“戏”太好看而“好”的让“我”刻骨铭心吗?学生由于以上的充分探讨之后很容易得出结论。

说明:在这个过程中,学生与教师之间也有了充分的对话,在文本之中寻找的答案用来和老师交流这也形成了一种和谐的课堂氛围。

6思维扩展,讨论激趣、归纳主题、结束:教师引导学生体会文章的写作目的和情感出发点。教师设计提问:“我”感觉就象是近在眼前,那这个“我”就是作者本人吗?”很可能让学生之间产生争论。之后在引导学生出结论:这篇小说当中其实蕴涵对童年的无忧无虑单纯真挚生活和淳朴人性的怀念。

说明:这个环节充分体现学生之间的对话和争鸣。很有利于学生主动去探究事物习惯和兴趣的养成。当然也能营造一种科学而民主的氛围。

最后提问:戏不好看,豆也很普通,为什么我却说“实在再没有吃到那夜似的好豆,也不再看到那夜似的好戏了”?你有过类似经历吗?

布置学生去用自己喜欢的任何方式(可以是诗歌、可以是一首歌)来表达对童年时光的怀念。

《社戏》教案 篇10《社戏》全文原有前后两个局部,课文节选自后一局部,描写作者幼时一段看社戏的往事,表示对童年美好生活的回忆和留恋的心情。

童年对许多人来说,是快乐美好的,是一段难忘的体验。在成人后回忆往事时,对当时的人和事,更是怀着一种浪漫的情感。本文作者塑造了一群憨厚可爱的农村小朋友的形象,如双喜、阿发、桂生等。这些小伙伴聪明活泼、胆大心细、热情友爱。“我”看不成戏,“他们都叹息而且表同情”;开船时“年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾”以防万一;看戏时桂生殷勤地为“我”买豆浆舀水;回家的路上阿发以“我们的大得多”为由,建议去“偷”自家的豆。这些都是他们纯洁童心的突出表示。

双喜是小伙伴中“最聪明的”,好像小伙伴的小领袖一般,他的性格也表示得最为突出:他心细如发,聪明伶俐,当“我”看不成戏,“急得要哭”时,双喜马上能想出“好主意”,并且能举出让“外祖母和母亲也相信”的理由;铁头老生夜晚不翻筋斗,“我”很失望,双喜又用“谁肯显身手给白地看”来抚慰“我”,表示了大哥哥般的亲切体贴;他能拿主意,当老旦唱个没完没了,大家都已经厌倦但又不好说回去的时候,又是他提议回家;回程时大家偷阿发家的豆,双喜后又劝止大家“再多偷,倘给阿发的娘知道是要哭骂的”,说明他善于为他人着想。

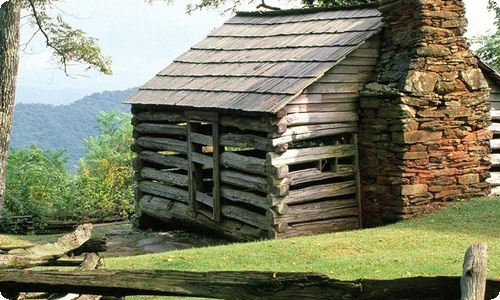

本文的景物描写极具特色。作者采用写意笔法,从色彩、气味和声响等方面,描绘了月夜行船、船头看戏、午夜归航这几个画面,情景交融,充溢水乡特色。色彩如豆麦的“碧绿”,远山的“淡黑”,月光的“皎洁”,渔火、灯光的“红”,航船的“白”;气味如豆麦和水草的“清香”等;声响如船行的“潺潺”声,小朋友们的笑声,横笛的“宛转,悠扬”,诸方面写得简洁干净,生动传神。作者还运用各种比喻、拟人等手法,如表示船行之快,用远山来陪衬,“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”;直接描写船,“那航船,就像一条大白鱼背着一群小朋友在浪花里蹿”,化静为动,增强了景物描写的效果。

文档为doc格式